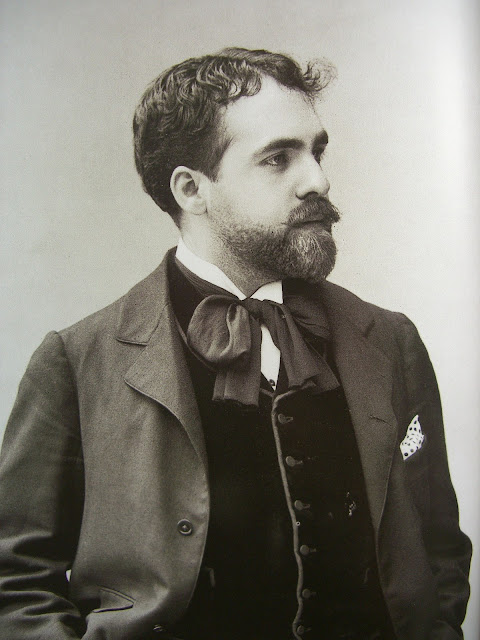

Jean Sibelius

Jean Sibelius (Johan Julius Christian Sibelius), né le 8 décembre 1865 à Tavastehus, dans le grand-duché de Finlande et mort le 20 septembre 1957 à Järvenpää, près d'Helsinki, est un compositeur finlandais de musique classique.

Il est l'un des Finlandais qui symbolisent le mieux la naissance de l'identité nationale finlandaise. Ses œuvres les plus marquantes sont ses symphonies, son concerto pour violon et ses pièces symphoniques.

La musique de Sibelius représente pour moi une des musiques les plus évocatrices de la musique classique. J’associe volontiers sa musique à une sorte d’étendue glacée, tantôt battue par les vents, tantôt illuminée par un soleil très blanc.

Pour évoquer ma vision j’ai trouvé une photo de Laponie qui représente bien ce qu’évoque pour moi cette musique, en particulier la Symphonie No. 7.

Sur les 134 œuvres qui constituent le catalogue de Sibelius, j'ai sélectionné sous forme de playlist 28 partitions classées chronologiquement.

Voici les liens vers la playlist.

Spotify:

Qobuz:

Apple Music:

Deezer:

D'autre part, j'ai effectué une sélection de 10 albums et œuvres disponibles sous YouTube. Voici cette sélection.

1892 - Kullervo Op. 7

Kullervo, op. 7 est un grand poème symphonique de Jean Sibelius, pour soprano, baryton, chœur d'hommes et orchestre. Il est considéré comme la naissance de la musique nationale finlandaise.

Il s'agit de l'une des premières œuvres symphoniques du musicien, écrite près de 7 ans avant sa première symphonie et un an avant sa célèbre Suite Lemminkäinen.

L'œuvre décrit les aventures de Kullervo, personnage des légendes et des épopées finlandaises (Kalevala, chants 31-36) qui furent une source d'inspiration constante pour Sibelius. Elle fut créée, sous la propre direction de Sibelius, le 28 avril 1892.

Cette création, dans une salle remplie de partisans de l'indépendance finlandaise, fut un événement national et un grand succès tant critique que public, qui lança la carrière du jeune compositeur.

Kullervo est une fresque dramatique en 5 parties qui dure environ 75 minutes.

Kullervo est un personnage tragique de l'épopée nationale le Kalevala. Il rencontre une jeune fille, en tombe amoureux et il la viole. La jeune fille se suicide de honte. Kullervo découvre par la suite que la jeune fille était en fait sa sœur disparue. Il se suicide à son tour en se précipitant sur son épée.

Au disque, je vous recommande la version dirigée par Osmo Vänskä à la tête du Minnesota Orchestra.

Sous YouTube, j'ai sélectionné la version de Jukka-Pekka Saraste.

1892 - En Saga Op. 9

En saga op. 9 (en finnois : Satu; en suédois : En saga) est un poème symphonique écrit par Jean Sibelius durant l'hiver 1892 et révisé en 1901.

En saga est une partition épique et mystérieuse ; quoique Sibelius ait toujours insisté sur l'absence de source littéraire pour son poème symphonique, la mer ne semble jamais très loin. On sent déjà dans cette œuvre la pâte expressive typique de Sibelius, elle préfigure les grandes réussites de ses futures œuvres symphoniques.

On remarquera le premier thème, confié à l'alto solo, ainsi que les moments très expressifs où la clarinette chante en fin de morceau.

Le jeune chef d'orchestre finlandais Santtu-Matias Rouvali en donne une version d'une grande légèreté et d'une grande lisibilité à la tête du Gothenburg Symphony.

Sous YouTube, je recommande la version de Mikko Franck.

1893-1895 - Suite Lemminkäinen Op. 22

Les Légendes de Lemminkäinen (sous-titré Quatre légendes), op. 22, sont un ensemble de quatre pièces symphoniques écrites par Jean Sibelius entre 1893 et 1895.

Elles sont inspirées du Kalevala, cycle mythique finlandais, décrivant les aventures de Kullervo, ici le héros est Lemminkäinen.

La suite se compose de quatre mouvements :

- Lemminkäinen et les jeunes filles de l'île (inspirée des chants XI et XXIX du Kalevala) : Lemminkäinen, un guerrier doté de pouvoirs magiques, se réfugie dans une île, peuplée de nombreuses jeunes filles, peu après avoir tué le souverain d'un royaume voisin.

- Le cygne de Tuonela, inspirée du chant XIV. Cette pièce était initialement la troisième du cycle avant que le musicien n'intervertisse ces deux dernières en 1947. Tuonela est le royaume des morts, entouré d'un fleuve noir sur lequel nage un cygne de la même couleur. Le cor anglais, symbolisant l'animal funèbre, est omniprésent. Lemminkäinen doit partir en guerre pour obtenir la main d'une fille de Pohjola, pays mythique des régions polaires. Pour obtenir la main de cette nouvelle femme, Lemminkäinen doit accomplir trois prouesses, capturer un élan, brider un étalon et chasser le fameux cygne.

- Lemminkäinen à Tuonela, inspirée du chant XV : le héros a été tué et sa mère vient chercher sa dépouille dans le fleuve bordant le royaume des morts et le ressuscite. Jusqu'en 1947, cette pièce était placée à la seconde place.

- Le retour de Lemminkäinen, inspirée des chants XXIX et XXX. Ses terres ont été dévastées par les armées de Pohjola qui le cherchaient, mais le héros retrouve sa mère cachée dans une cabane discrète. Il lui annonce son intention de reconstruire leur maison et de partir en guerre contre Pohjola. Il va alors chercher son ancien compagnon de guerre Tiera pour l'assister. Alors, Louhi, la sorcière patronne de Pohjola, envoie le Froid contre leur expédition qui gèle la mer sous leur bateau. Lemminkäinen menace le Froid de le jeter dans le feu, ainsi celui-ci s'en va et les deux héros continuent leur marche à pied. Affamés et désespérés, les guerriers finissent par abandonner leur expédition et retournent auprès de leurs mères. Cette pièce a été profondément remaniée et notamment écourtée en 1896 par rapport à sa version initiale. La seconde version de cette pièce modifiée en 1897 a été créée le 1er novembre 1897.

L'exécution totale du cycle dure environ cinquante minutes.

Au disque, je recommande la version dirigée par Susanna Mälkki. En outre le couplage de l'album est très intéressant, avec la Karelia Suite et Rakastava.

Sous YouTube, je vous propose la version de Jukka-Pekka Saraste à la tête du Francfort Symphony Orchestra. A noter que dans cette version, "Le cygne de Tuonela" est replacé en troisième position, comme avant 1947.

1899 - Finlandia Op. 26

Finlandia, op. 26, est un poème symphonique en la bémol majeur pour orchestre symphonique. Le morceau révisé a été joué pour la première fois le 2 juillet 1900 par l'orchestre philharmonique d'Helsinki sous la direction de Robert Kajanus.

Il s'agit d'une œuvre épique considérée comme l'hymne national officieux de la Finlande.

Au disque, je vous recommande la version dirigée par Paavo Berglund.

Il existe également une version chorale de l'œuvre. C'est cette dernière que je vous propose de découvrir sous la direction de Sakari Oramo.

De 1899 à 1924 - Les Symphonies

De 1899 à 1924, Sibelius a écrit 7 symphonies, qui font partie des plus belles symphonies de l'époque. Elles sont en tout cas envoûtantes et très descriptives.

L’essentiel de la célébrité de Sibelius provient, à juste titre, de ces 7 symphonies, qui sont autant de pièces ajoutées à ce « continent glacé » qu’est sa musique. Elles sont d’un style inimitable, très particulier et assez unique dans l’histoire de la musique.

Elles ont pour moi une forte capacité à me faire m'évader et imaginer les contrées du Nord. On comprend en les écoutant comment Sibelius est devenu le symbole puissant de cette identité finlandaise.

En écoutant attentivement différentes versions, voici mes trois intégrales préférées:

- La palme revient au chef d’orchestre finlandais Osmo Vänskä à la tête du Lahti Symphony Orchestra. Sa version des symphonies est limpide, légère et se caractérise par la clarté des textures. Attention, cette légèreté n’empêche pas d’exprimer la gravité quand cela s’impose. Ce qui semble distinguer les chefs d’orchestre finlandais des autres est cet art de la suggestion plutôt que de miser sur de gros effets.

- En seconde position, pour sa fougue et sa passion, je retiens la version de Leonard Bernstein à la tête du New York Philharmonic.

- Enfin, pour son authenticité et une lecture toute en finesse, je place en troisième la version de Leif Segerstam (encore un finlandais !) à la tête du Helsinki Philharmonic Orchestra.

Au passage, je citerai également les versions de Santtu-Matias Rouvali (qui n'a pas encore réalisé une intégrale) et de Klaus Mäkelä (toujours des finlandais !).

Sous YouTube, j'ai sélectionné les deux symphonies de la maturité.

Voici la symphonie No. 6 interprétée par Leif Segerstam à la tête du Turku Philharmonic Orchestra.

Enfin, la symphonie No. 7, en un seul mouvement, dirigée par Paavo Järvi à la tête du Francfort Symphony Orchestra.

1903 - Valse triste, Op. 44 No. 1, extraite de Kuolema (La Mort)

La Valse triste opus 44 no 1 est une courte pièce d'orchestre. Originellement titrée "Tempo de valse lente - Poco risoluto", elle constituait le premier numéro de la musique de scène pour la pièce d'Arvid Jarnefelt, Kuolema (la mort) qui fut créée le 2 décembre 1903 à Helsinki.

La valse triste fut révisée en 1904 et depuis sa création le 25 avril 1904 à Helsinki a contribué grandement par son lyrisme et sa beauté mélodique à la popularité de son auteur. Elle est éminemment mélancolique et porte bien son nom.

Au disque, j'ai choisi la version d'Osmo Vänskä.

Sous YouTube, je vous propose la version dirigée par Paavo Järvi à la tête de l'Estonian Festival Orchestra.

1905 - Concerto pour violon Op. 47

Dans les années 1903-1904 Sibelius compose son concerto pour violon Op. 47, il sera révisé en 1905.

Il s’agit pour moi d’un des plus beaux concertos du XXème siècle. Il allie la richesse thématique et la virtuosité du violon, c’est une œuvre réellement symphonique où l’orchestre ne se contente pas de donner la réplique au violon mais a un rôle réel.

- Le 1er mouvement débute par un thème mélancolique et romantique. En contrepoint, l’orchestre joue sur le dramatisme et le côté sombre, les timbales tenant un grand rôle. Pour moi, ce mouvement évoque l’homme se débattant dans une nature hostile.

- Le 2ème mouvement débute par une introduction très lente, puis intervient un magnifique thème au violon qui se veut rassurant et apaisant. Après quelques échanges entre le violon et l’orchestre, le mouvement s’achève dans une très grande douceur.

- Le début du 3ème mouvement opère une transition brusque : le violon s’emballe dans une course échevelée, l’orchestre intervient avec des cuivres qui jouent dans l’extrême grave, l’œuvre fait preuve d’une très belle orchestration. Le mouvement s’achève dans une péroraison du violon, reprise par l’orchestre, symbolisant une sorte de triomphe.

Au disque, j'ai sélectionné la version dirigée par Leif Segerstam, avec le violoniste finlandais Pekka Kuusisto. Cette version conserve le côté mystérieux de la partition, ce qui me semble essentiel. La prise de son est excellente et laisse entendre les différents pupitres de l'orchestre, en particulier les vents. Comme toujours, la direction de Leif Segerstam est très respectueuse de l'œuvre.

Sous YouTube, j'ai sélectionné la version interprétée par Hilary Hahn, pour son engagement et son phrasé. L'accompagnement de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck est parfait. Cette version est réellement enthousiasmante.

1906 - La fille de Pohjola, Op. 49

La Fille de Pohjola (en finnois : Pohjolan tytär), op. 49, est un poème symphonique terminé par le compositeur en 1906.

Le passage du Kalevala qui a inspiré cette pièce, a connu diverses traductions comme "La Blessure" ou "Väinämöinen et la jeune fille de la Ferme du Nord" (Väinämöinen est un héros de l'épopée le Kalevala).

Le poème symphonique présente Väinämöinen "vieux, avec la barbe blanche, qui voit la belle fille du Nord (Pohjola étant le territoire mythique du Nord)", assise sur un arc en ciel, tissant un drap d'or alors qu'il est monté sur un traîneau dans un paysage sombre.

Väinämöinen lui demande de se joindre à lui, mais elle lui répond qu'elle ne partira qu'avec l'homme qui pourra effectuer un certain nombre de travaux difficiles, comme attacher un œuf avec des nœuds invisibles et, tout particulièrement, construire un bateau à partir de fragments de sa quenouille.

Väinämöinen essaie d'accomplir ces tâches en se servant de la magie qu'il connaît. Il exécute avec réussite la plupart des travaux mais il se heurte finalement aux esprits mauvais lors de sa tentative de construire le bateau. Il se blesse avec une hache. Il abandonne les travaux et continue son voyage seul.

La fille de Pohjola est une pièce extrêmement contrastée et colorée, j'adore ses différentes ambiances, son modernisme et bien entendu son expressivité. Il s'agit probablement de mon poème symphonique préféré de Sibelius.

Le jeune chef finlandais Santtu-Matias Rouvali nous en livre une version qui, pour moi, se hisse au sommet de la discographie.

Sous YouTube, j'ai sélectionné la version extrêmement vivante dirigée par Esa Pekka Salonen à la tête du Tonhalle Orchestra. La fin du poème en pianissimo est particulièrement bien rendue.

1913 - Luonnotar, Op. 70

Sibelius composa Luonnotar, un poème symphonique pour soprano et orchestre, en 1913 pour la chanteuse Aino Ackté.

Luonnotar (la fille de l'air, ou l'esprit de la nature) est inspiré par un extrait du chant 1 du Kalevala qui raconte la création du monde. Sibelius en remania le texte.

Voici un résumé de ce que décrit le poème symphonique.

« Il était dans l'air une vierge, la superbe Luonnotar; très longtemps elle resta pure. Elle finit par s'ennuyer de rester toujours solitaire au fond des vastes cours de l'air. Elle se posa sur les grandes vagues, le vent ballota la vierge.

Pendant sept cents années, mère des eaux, la vierge erra, nagea vers le midi, le nord, vers tous les horizons. Vint un vent violent qui couvrit d'écume la mer.

- Oh comme ma vie est pitoyable ! Oh Ukko, père des dieux, viens à moi quand je t'appelle !

Vint une cane, un bel oiseau volant d'horizon en horizon, cherchant un endroit pour faire son nid.

- Non, non, non ! Mettrai-je mon nid sur le vent ou sur les vagues ? Le vent le renversera et les vagues l'engloutirons.

Alors la mère des eaux, la superbe vierge de l'air, sortit son genou de la mer ; et sur celui-ci la cane fit son nid et entreprit de couver ses œufs. Ressentant une chaleur ardente, la vierge agita sa jambe, le nid tomba à l'eau et se brisa en miettes.

De ces morceaux apparut alors la beauté. Le haut de la coque des œufs devint le ciel sublime, le blanc, la lune et le reste devint les étoiles du firmament. »

Cette pièce reste rarement interprétée, cela est probablement du à la difficulté de la pièce et à sa particularité d'être chantée en finlandais. Il s'agit néanmoins d'un des chefs-d'œuvre du compositeur et de son époque.

Au disque, je vous propose encore une fois un version dirigée par Osmo Vänskä, à la tête du Lahti Symphony Orchestra. La soprano est la chanteuse d'opéra finlandaise Helena Juntunen.

Sous YouTube, pour sa présence scénique et la puissance de sa voix, j'ai sélectionné la version de Karita Mattila, le chef d'orchestre est Hannu Lintu.

1926 - Tapiola, Op. 112

Tapiola op. 112 est un poème symphonique. Tapiola dépeint Tapio, le dieu de la forêt mentionné dans la mythologie finlandaise tout au long du Kalevala.

Ce dieu se cache derrière les denses forêts finlandaises de pins qui enveloppent Ainola, la maison isolée de Sibelius en dehors de Järvenpää.

Sibelius a envoyé à son éditeur une explication sur la place de Tapio dans la mythologie finlandaise.

L'éditeur a préparé à partir de cela un quatrain pour la partition publiée. Le quatrain original proposé par Sibelius peut être traduit comme suit:

"Elles s’étalent amplement, les sombres forêts du Nord,

Anciennes, mystérieuses, emplies de rêves sauvages ;

Au milieu d’elles habite le puissant Dieu de la Forêt,

Et les lutins des bois dans l’ombre tissent de magiques secrets."

Tapiola est une des dernières œuvres de Sibelius. Elle dure entre 15 et 20 minutes.

C'est une œuvre absolument magique et envoûtante, mais certainement un peu difficile d'accès, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. Il m'a fallu de nombreuses écoutes afin d'en apprécier tous les mystères, mais l'effort vaut vraiment la peine.

Au disque, j'ai encore sélectionné la version d'Osmo Vänskä, qui décidément, demeure pour moi aujourd'hui l'interprète majeur de la musique de Sibelius.

Sous YouTube, j'ai sélectionné une version d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas dirigée par un chef d'orchestre finlandais mais par le chef britannique Simon Rattle à la tête du London Symphony Orchestra. Les couleurs de cet orchestre emportent l'adhésion.